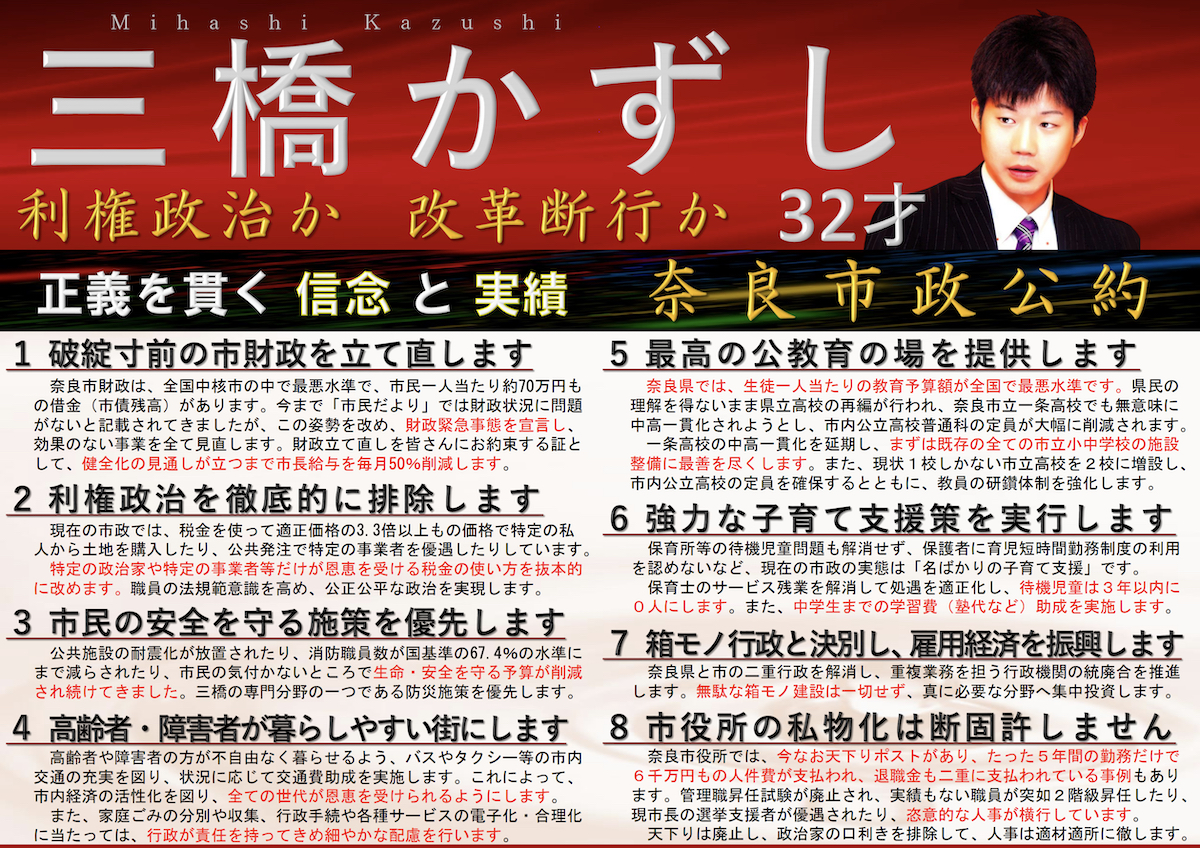

総合広報紙

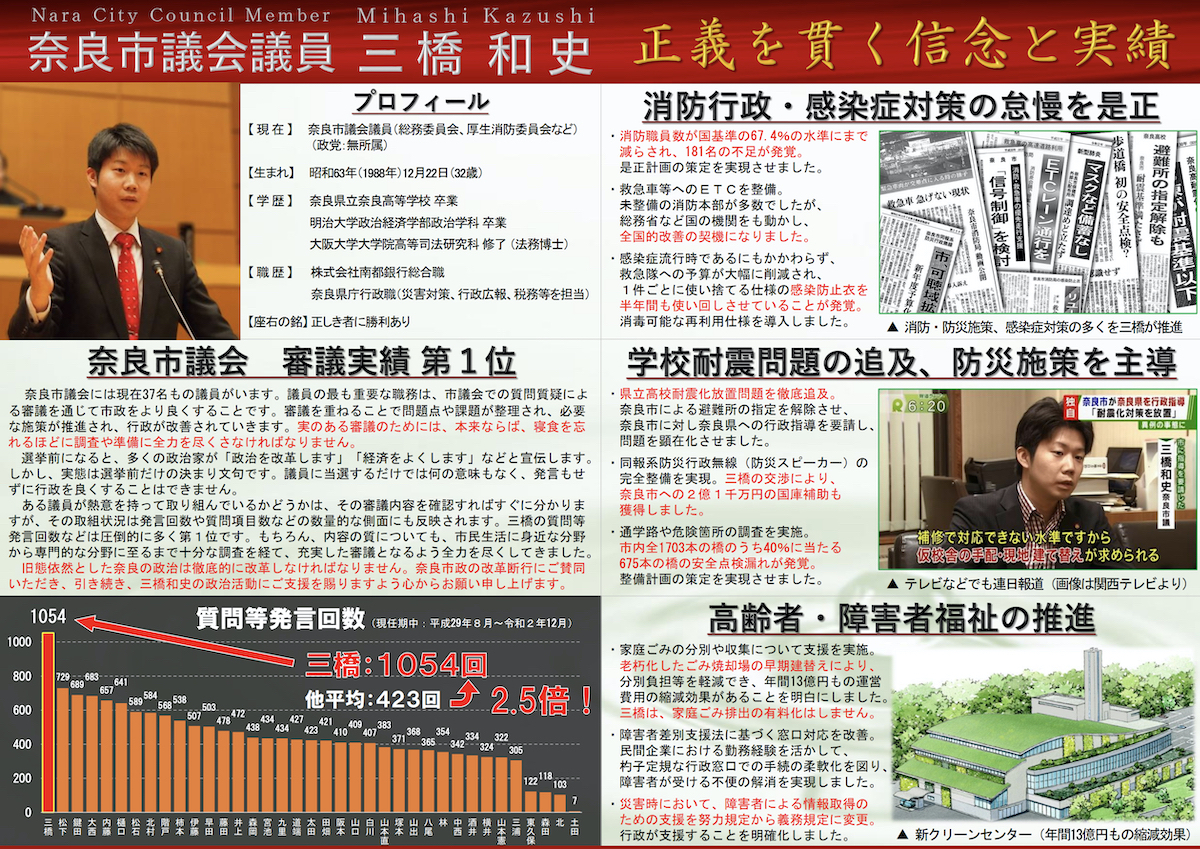

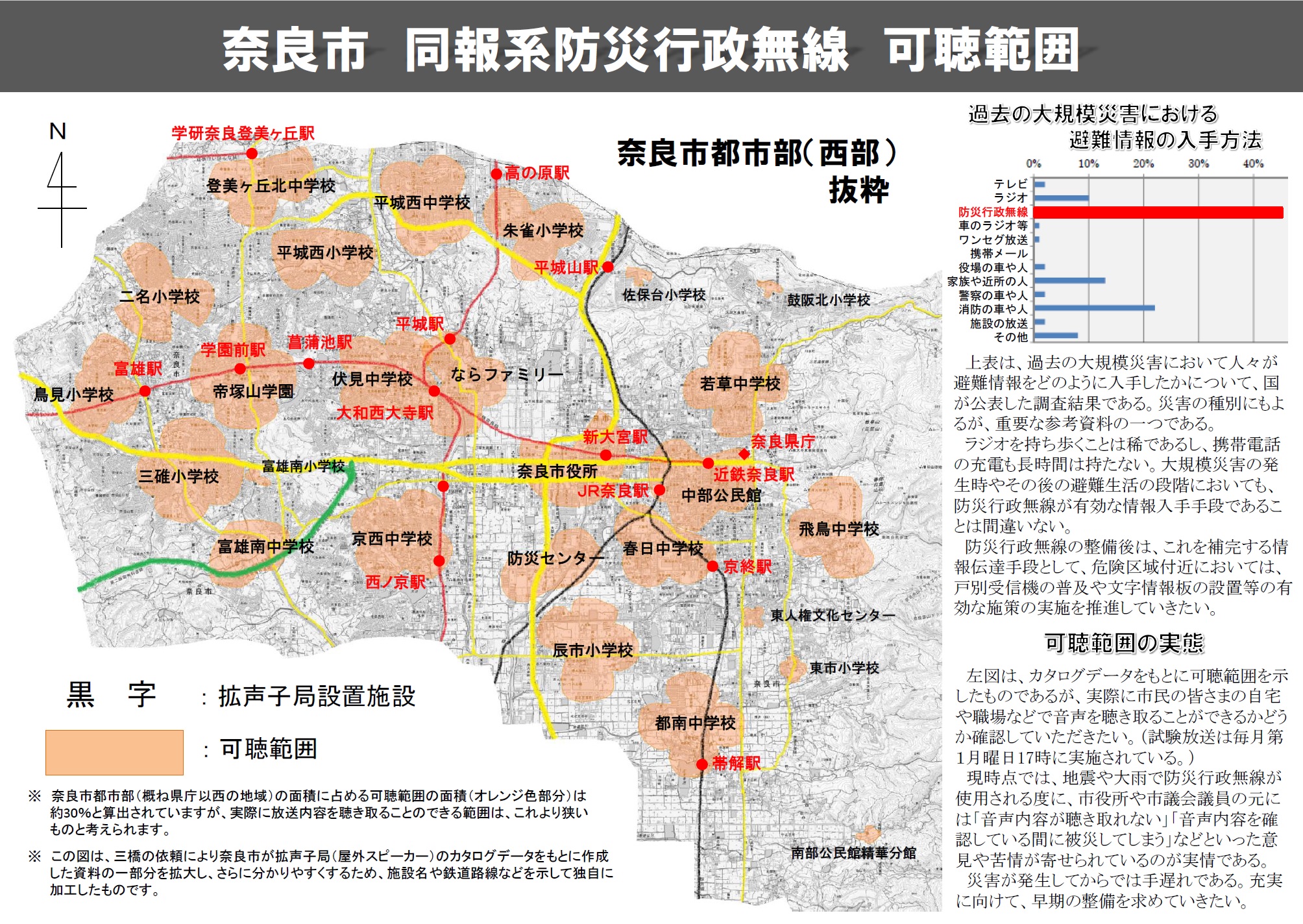

防災行政無線(市政報告Vol.2)

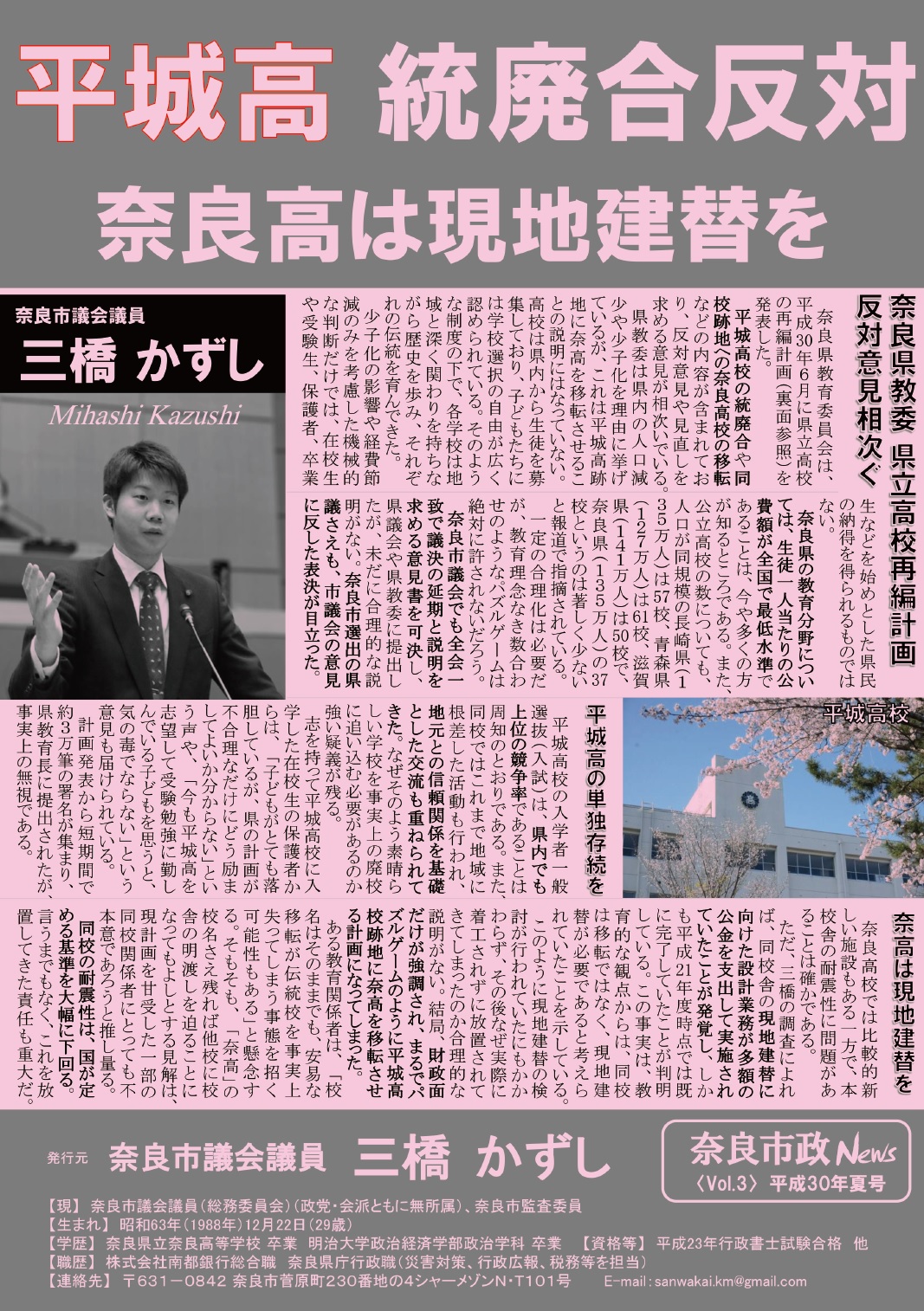

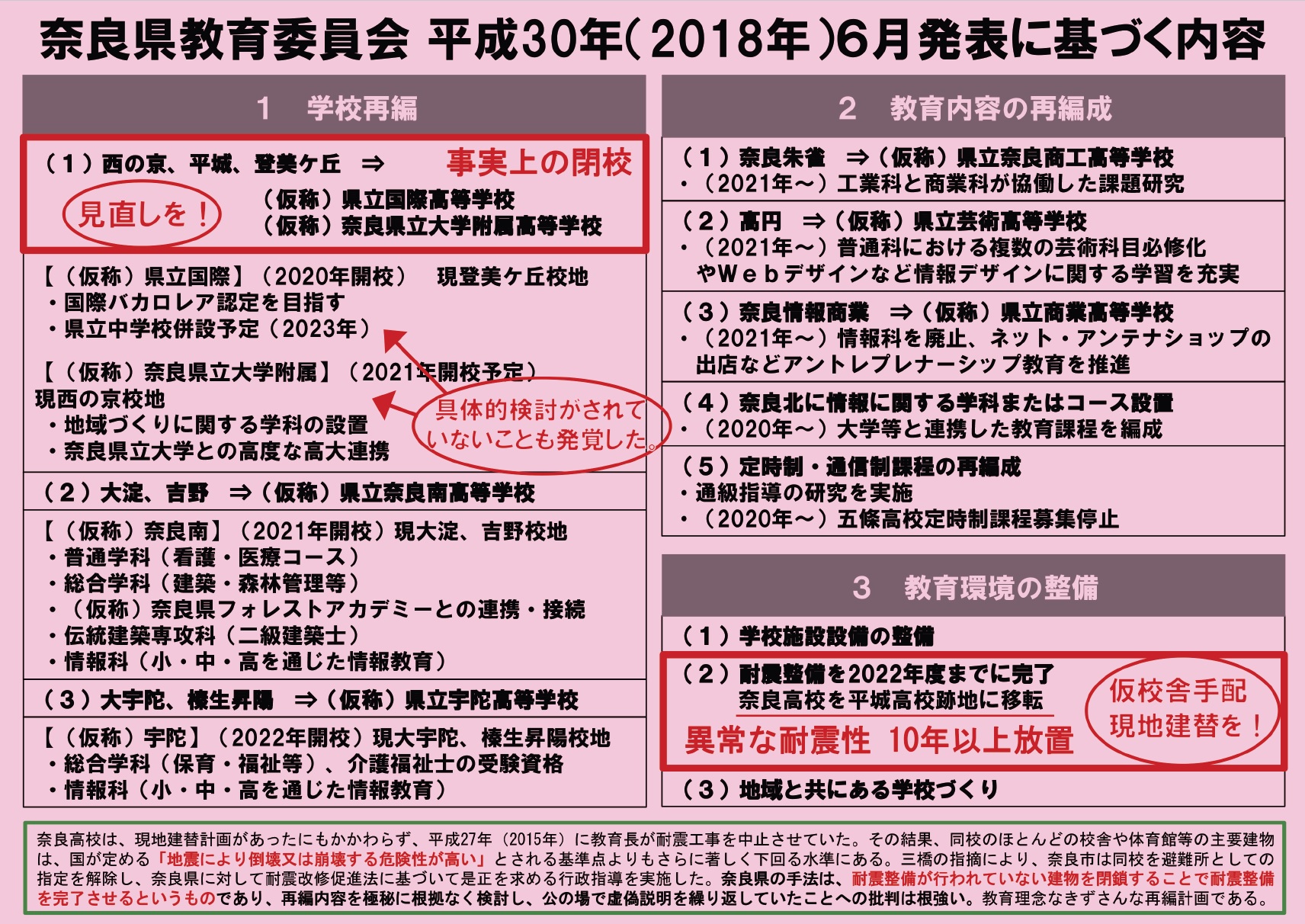

平城高校統合反対(市政報告Vol.3)

奈良市が奈良県を行政指導(市政報告Vol.4)

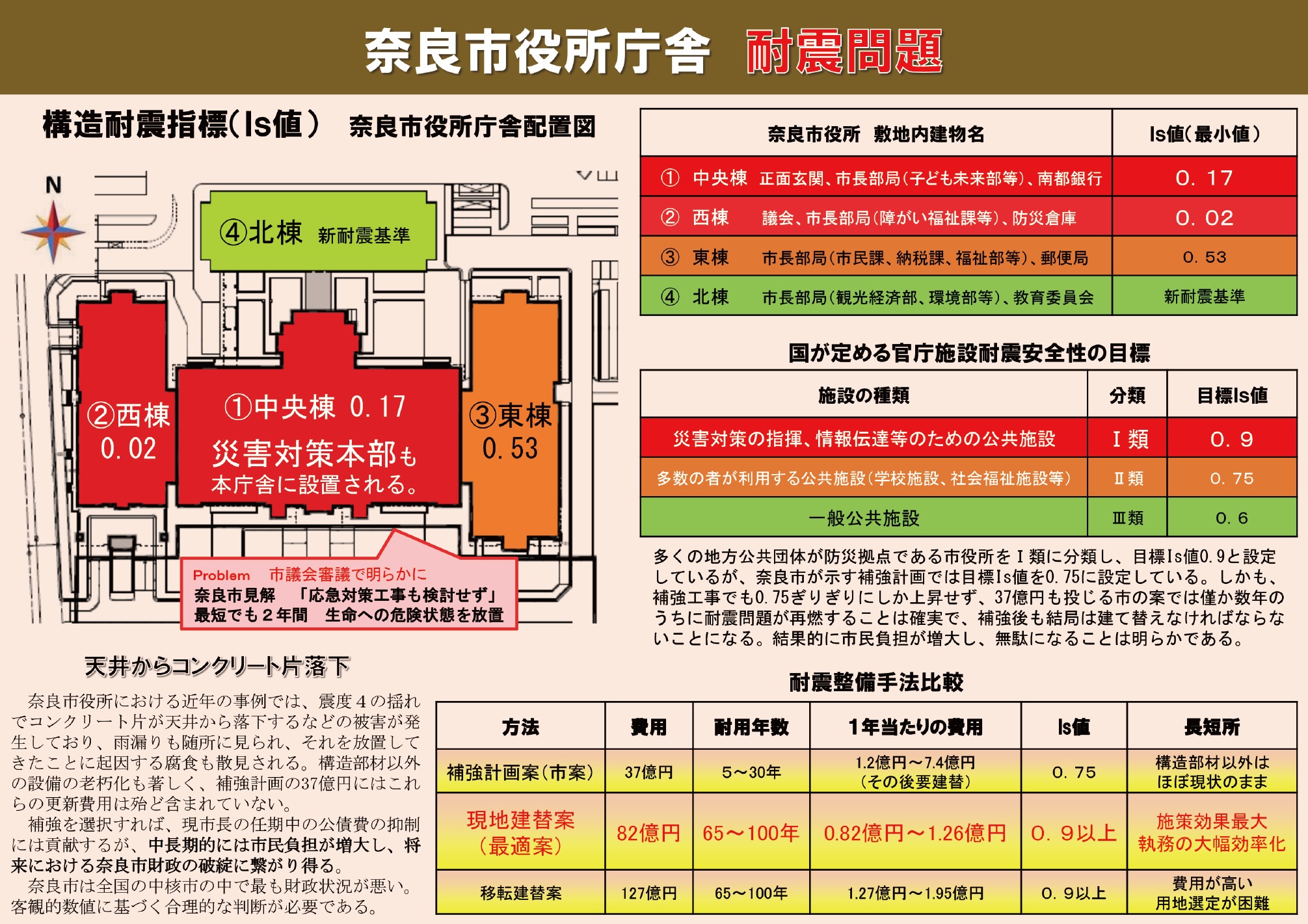

市役所耐震化放置問題(市政報告Vol.6)

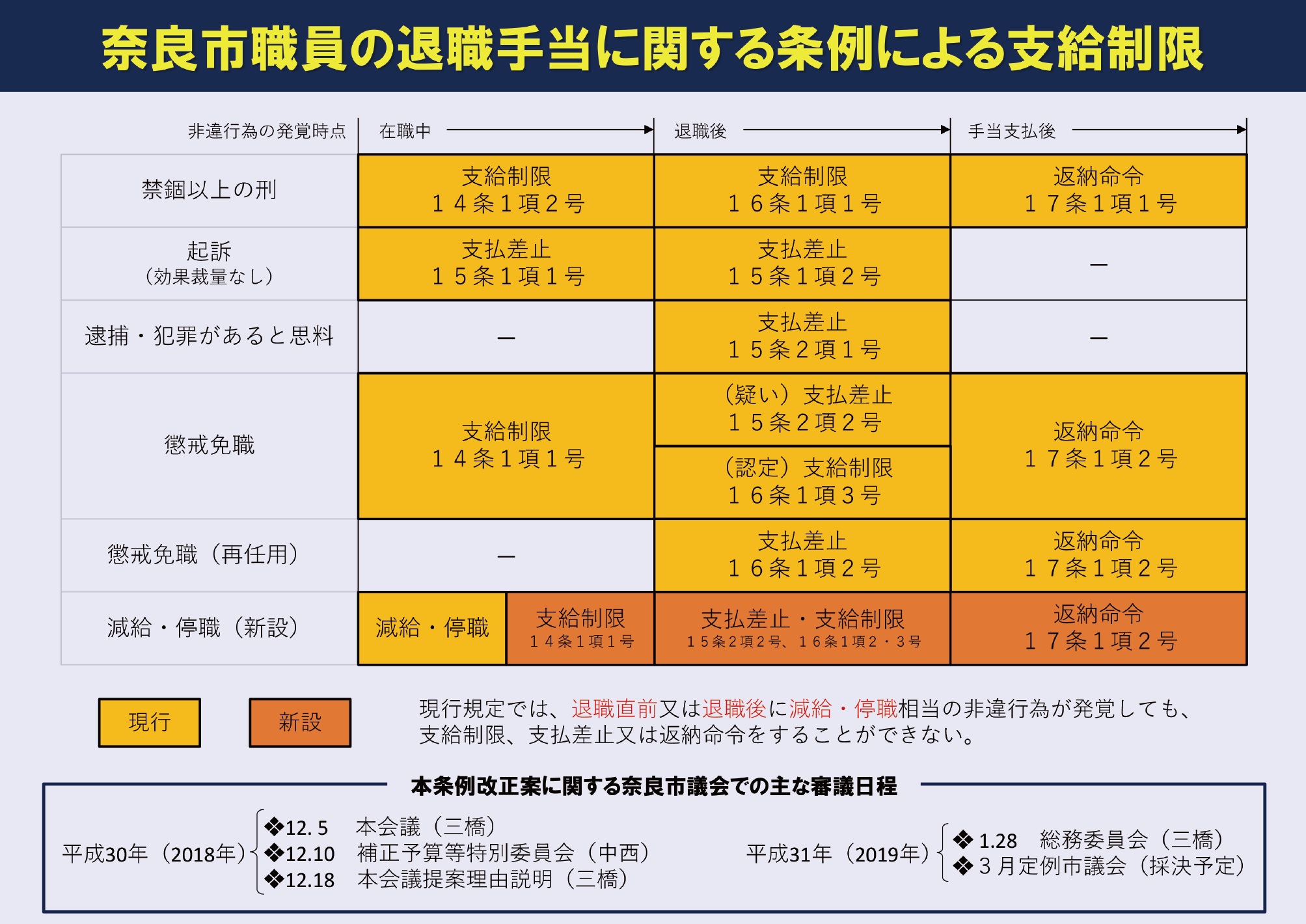

懲戒処分逃れ 退職手当支給制限(市政報告Vol.6)

生命を守る政策を(市政報告Vol.7)

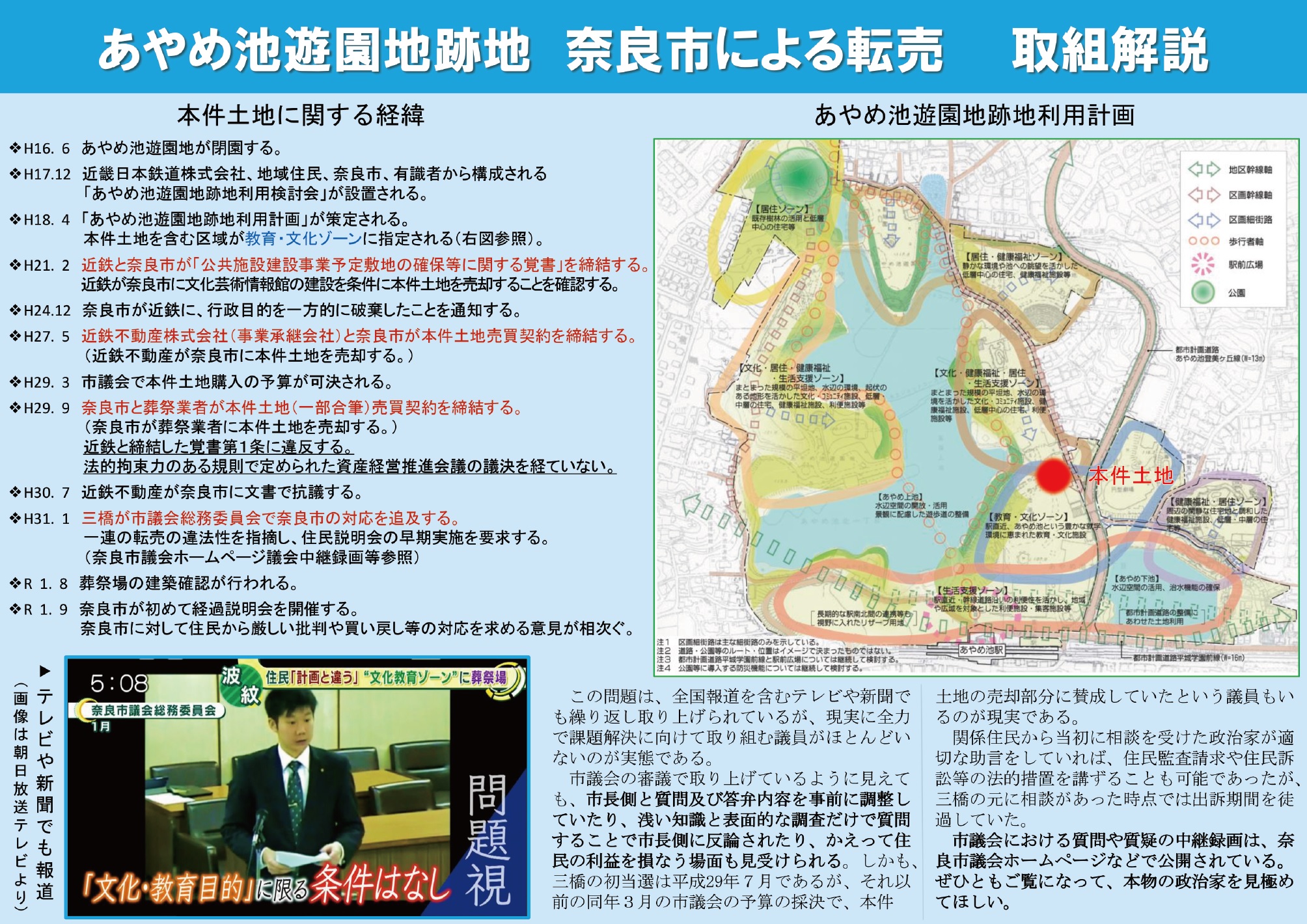

あやめ池遊園地跡(市政報告Vol.8)

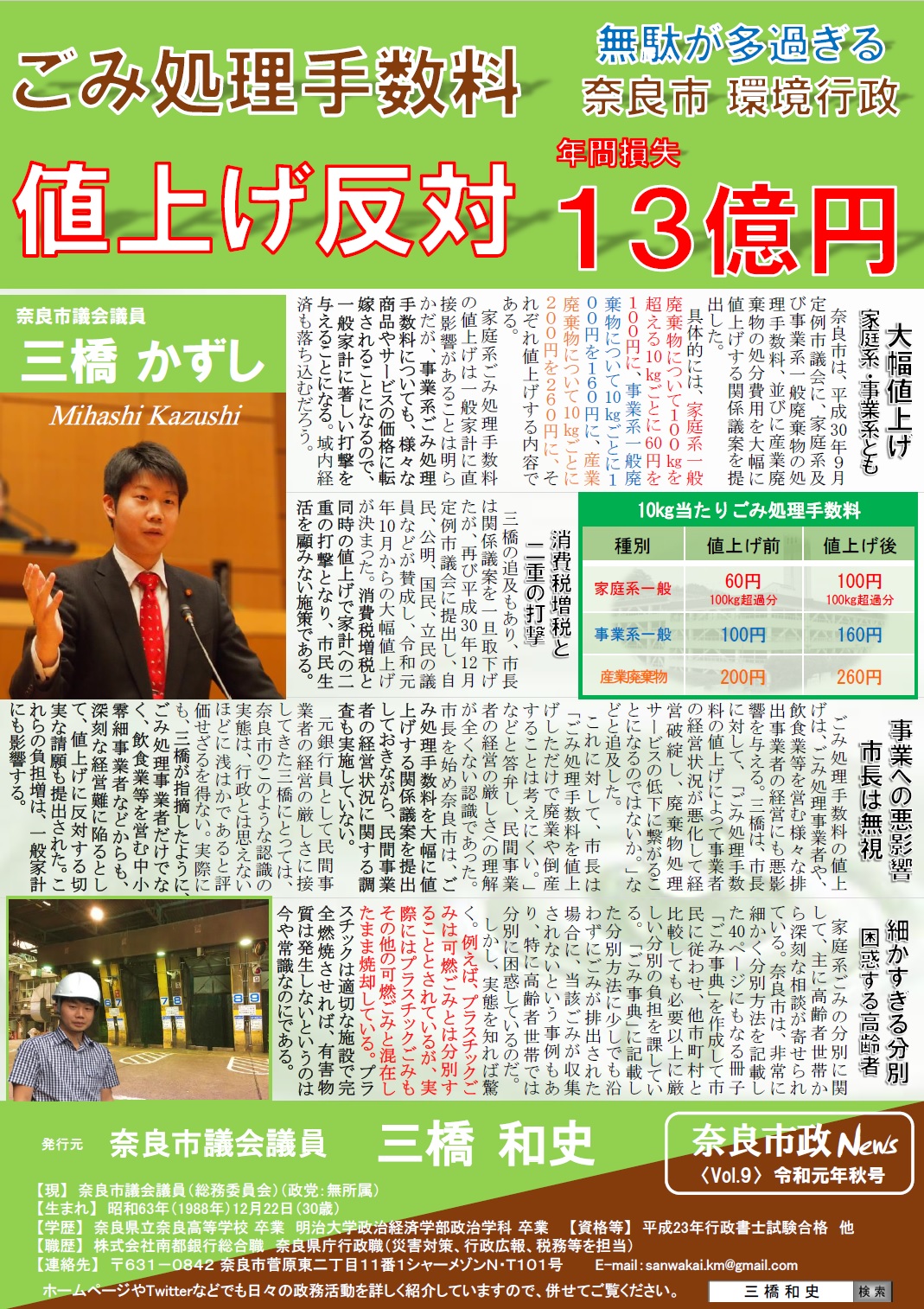

ごみ処理手数料値上げ反対(市政報告Vol.9)

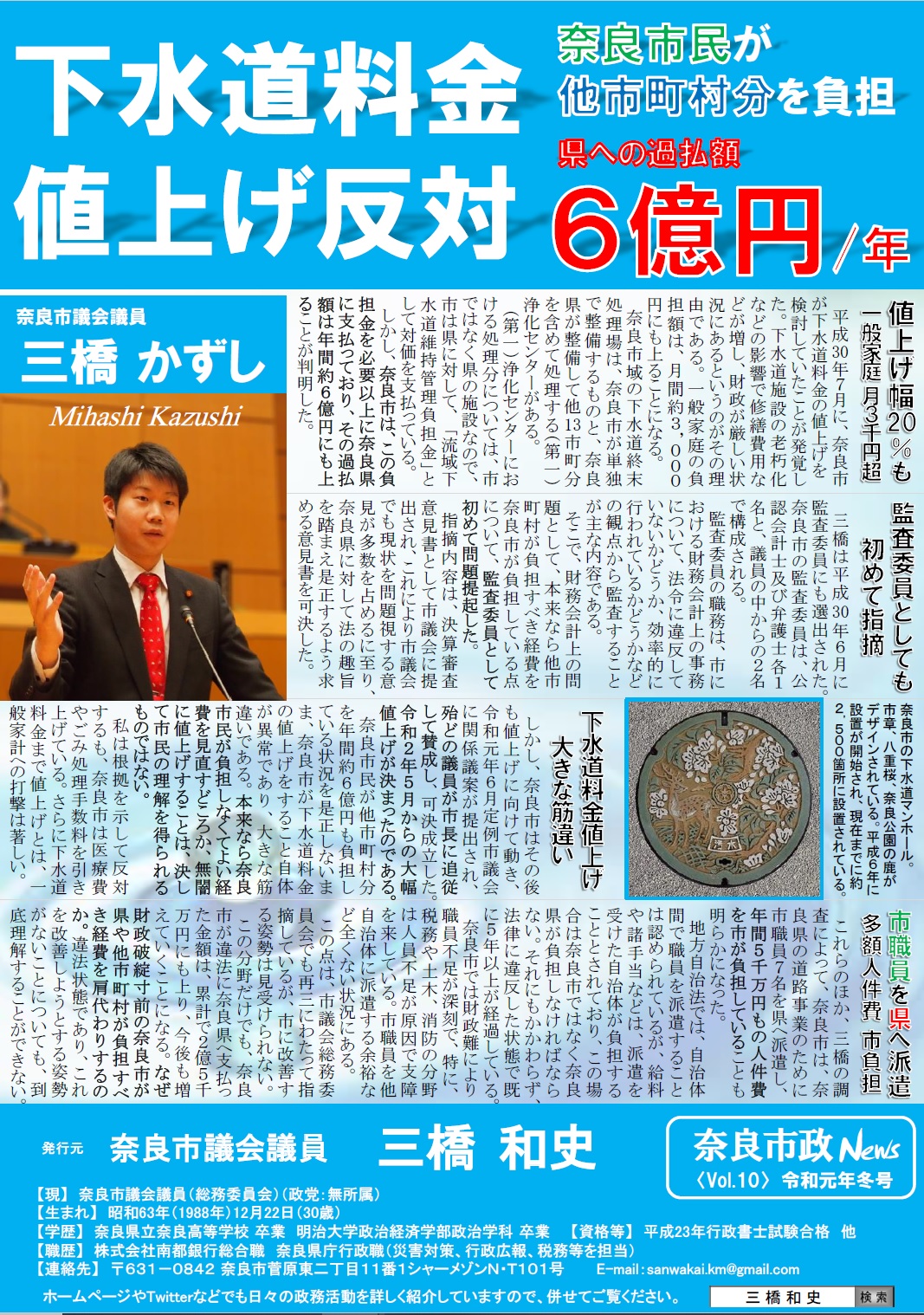

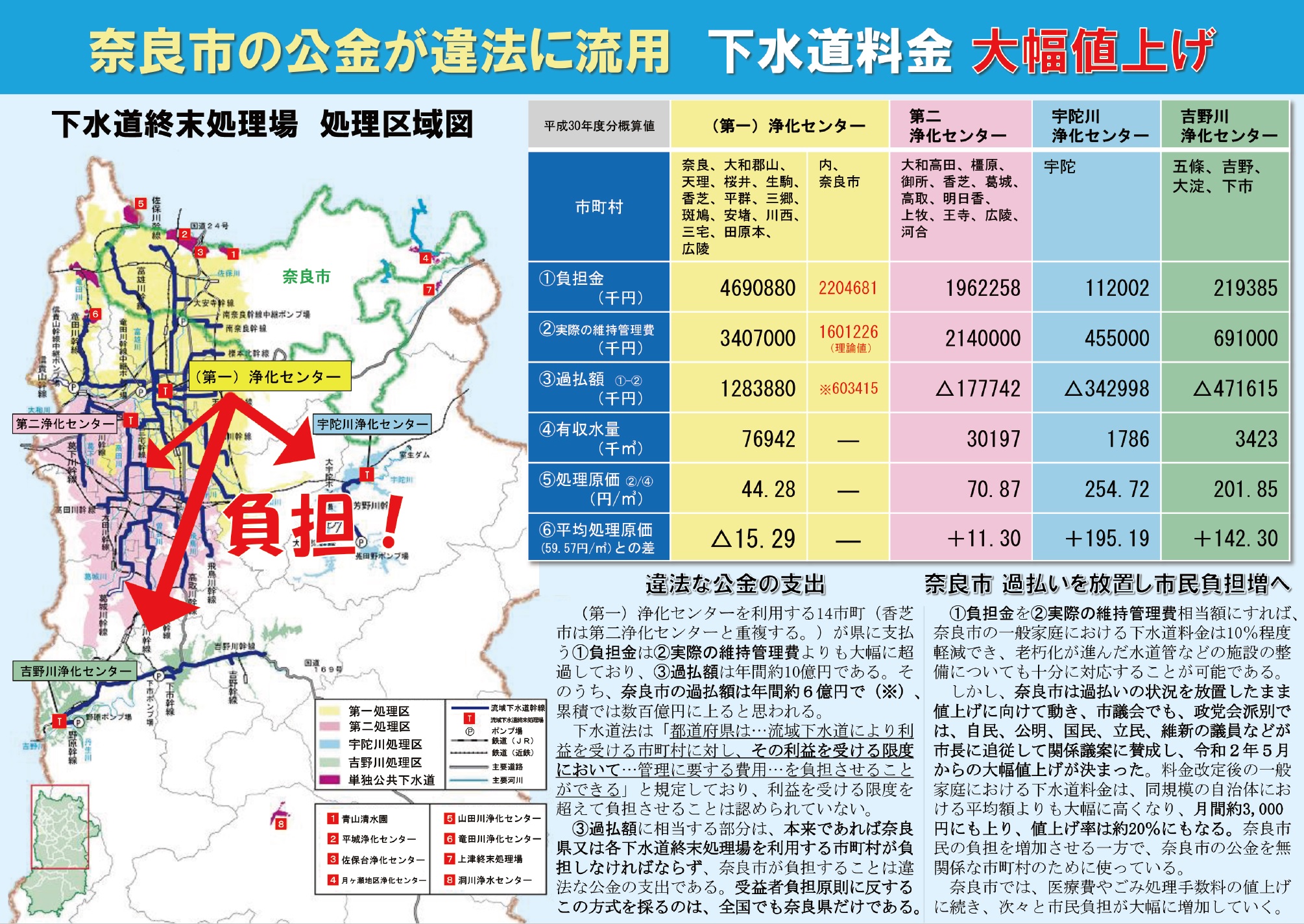

下水道料金値上げ反対(市政報告Vol.10)

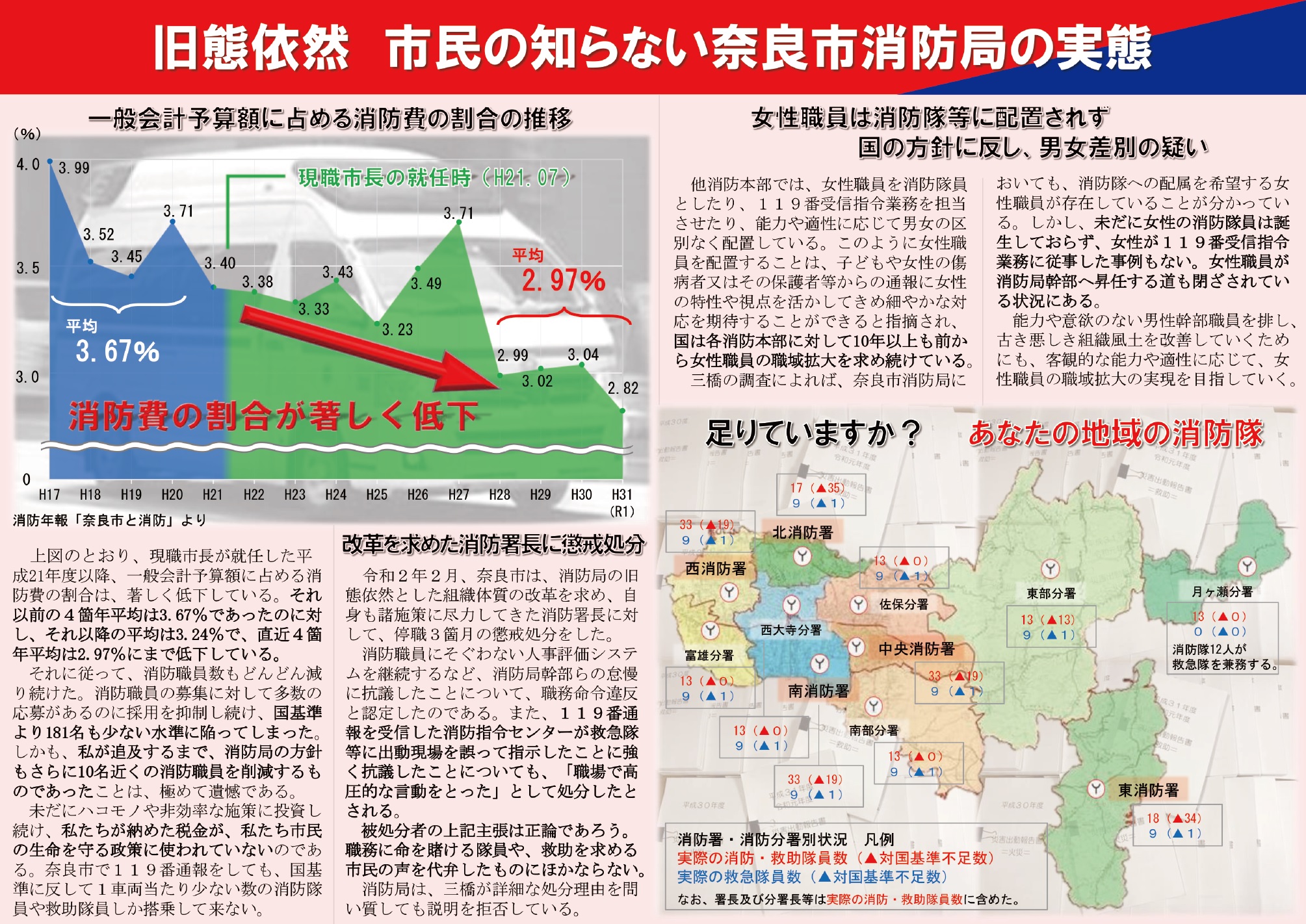

消防職員181名不足(市政報告Vol.11)

防災行政無線(市政報告Vol.12)

危うい感染症対策(市政報告Vol.13)

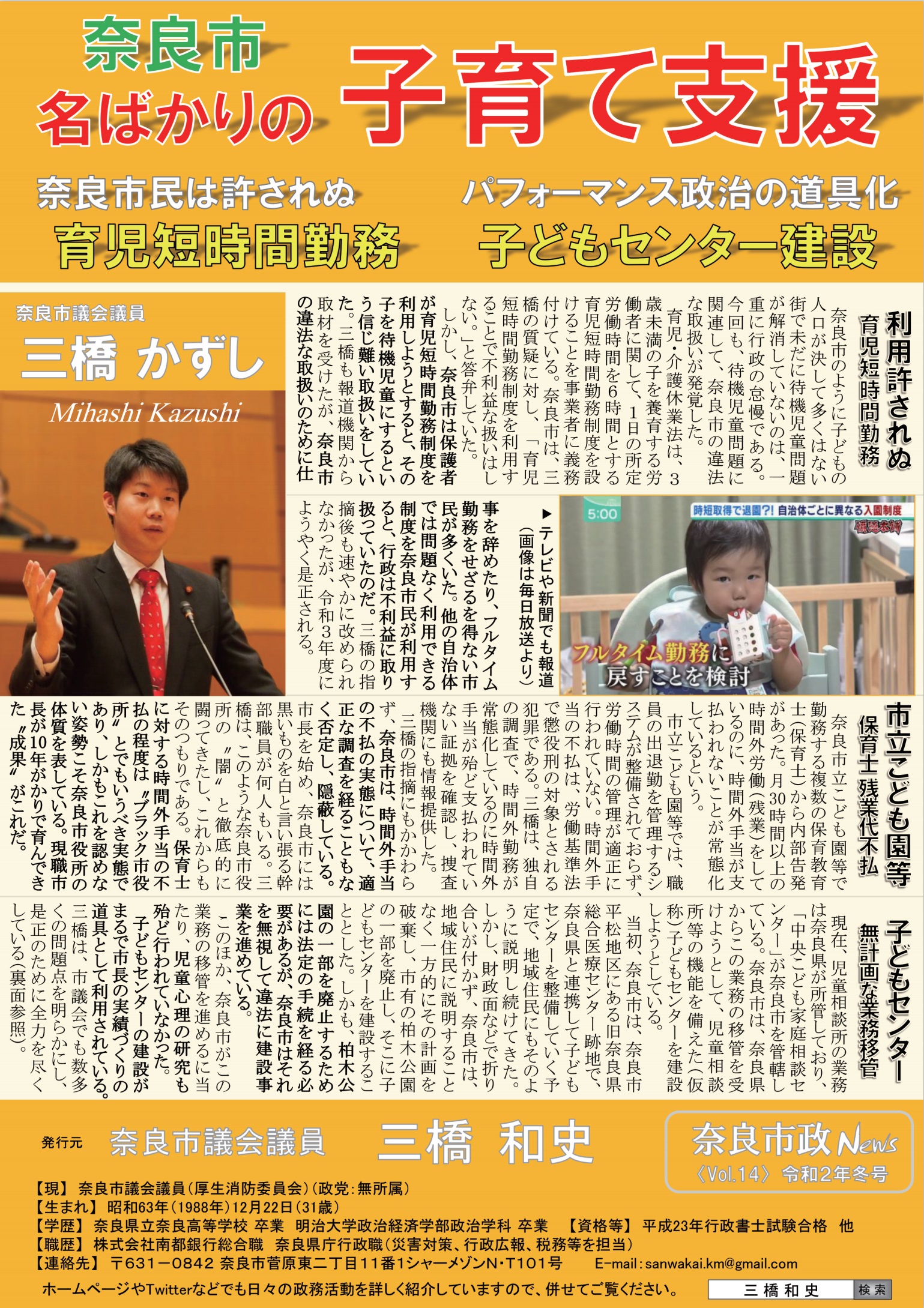

名ばかりの子育て支援(市政報告Vol.14)

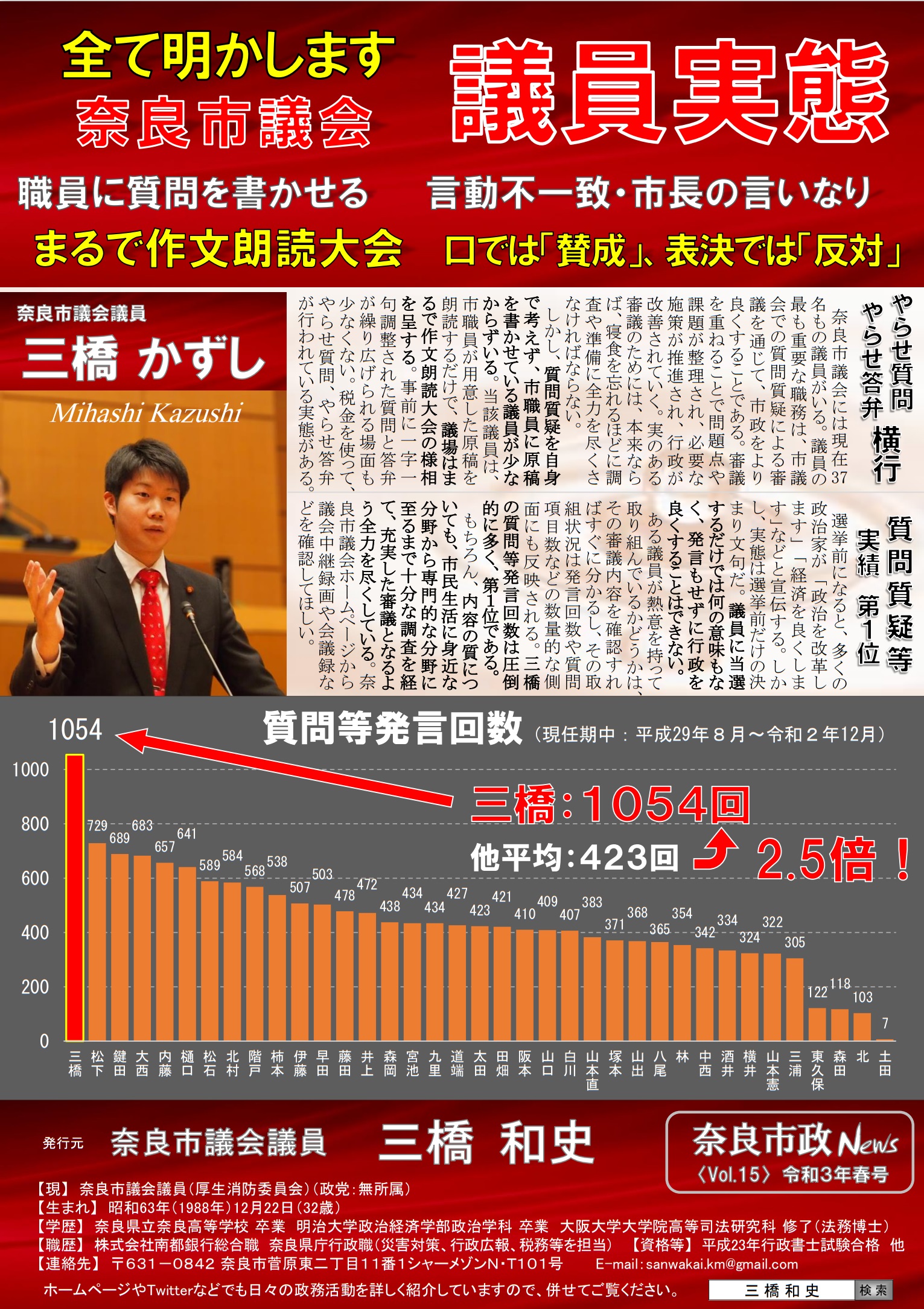

奈良市議会議員活動実態(市政報告Vol.15)

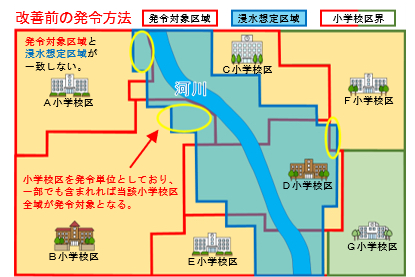

避難情報、発令方法を改善

奈良市はこれまで、避難勧告や避難指示等の避難情報の発令対象について、小学校区を一つの単位としていた。

しかし、これでは、小学校区内の一部の地域に避難の必要が生じただけで、その小学校区全域を対象として避難情報を発令することとなり、実際には避難の必要がない地域にまで避難を呼び掛けてしまう運用であった(下左図参照)。

例えば、台風の接近時等に、実際には必要のない人々に避難を呼び掛けてしまうと、かえって避難行動による危険を誘発する可能性がある。また、避難所等の収容人員が限られているのに、必要のない地域も含めて何万人もの人々に対して避難を呼び掛けてしまうと、避難所等の運営に混乱を生じさせるおそれがある。

三橋は、県職員時代には、県内の市町村に対し、警戒避難体制の整備について助言指導する職務も担っていた。三橋の調査により、奈良市も上記のように避難情報の発令方法に問題があることが発覚し、改善しなければならなかった。三橋はそのための具体的な方法を危機管理部局に示しつつ、令和元年8月20日の市議会総務委員会等でも審議を重ねた。

その結果、奈良市では、奈良地方気象台等との協議を経て、避難情報の発令方法を改善した。原則、発令対象について小学校区を一つの単位とすることをやめ、より的確に「 二条大路南一丁目」などのように町名単位とすることとなった。これにより、例えば、浸水想定区域等の危険区域内の地域を指定して発令することができ、必要のない避難行動による危険を防止する効果が期待される(下右図参照)。

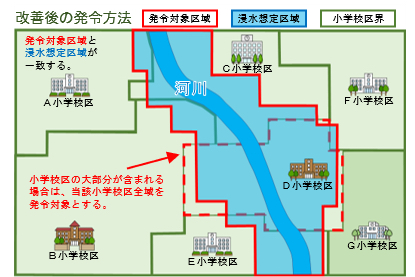

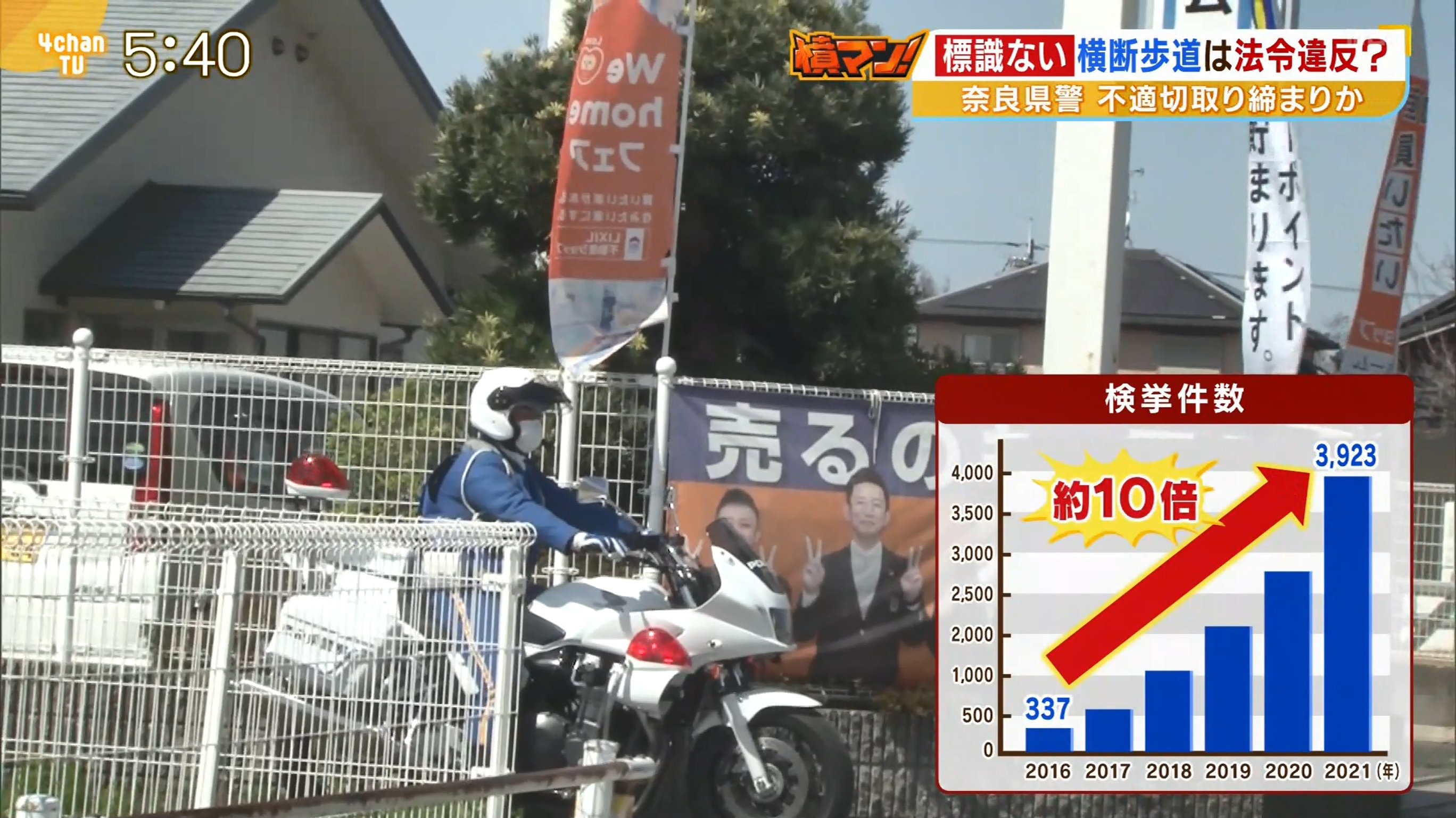

不備のある道路標識等の是正

三橋の調査により、奈良県内における多数の場所において、横断歩道や自転車横断帯の道路標識や道路標示に不備があることが明らかになった。横断歩道の道路標識が設置されていなかったり、設置されていても車両の運転手から視認することができない位置であったりして、交通指導取締りによる行政上及び刑事上の処分の適法性や民事上の交通事故処理の在り方にも影響を及ぼす事態となっていた。特に、横断歩道等の道路標識が直進車両からは視認できるものの、右左折車両からは視認できない位置に設置されている事例が散見された。

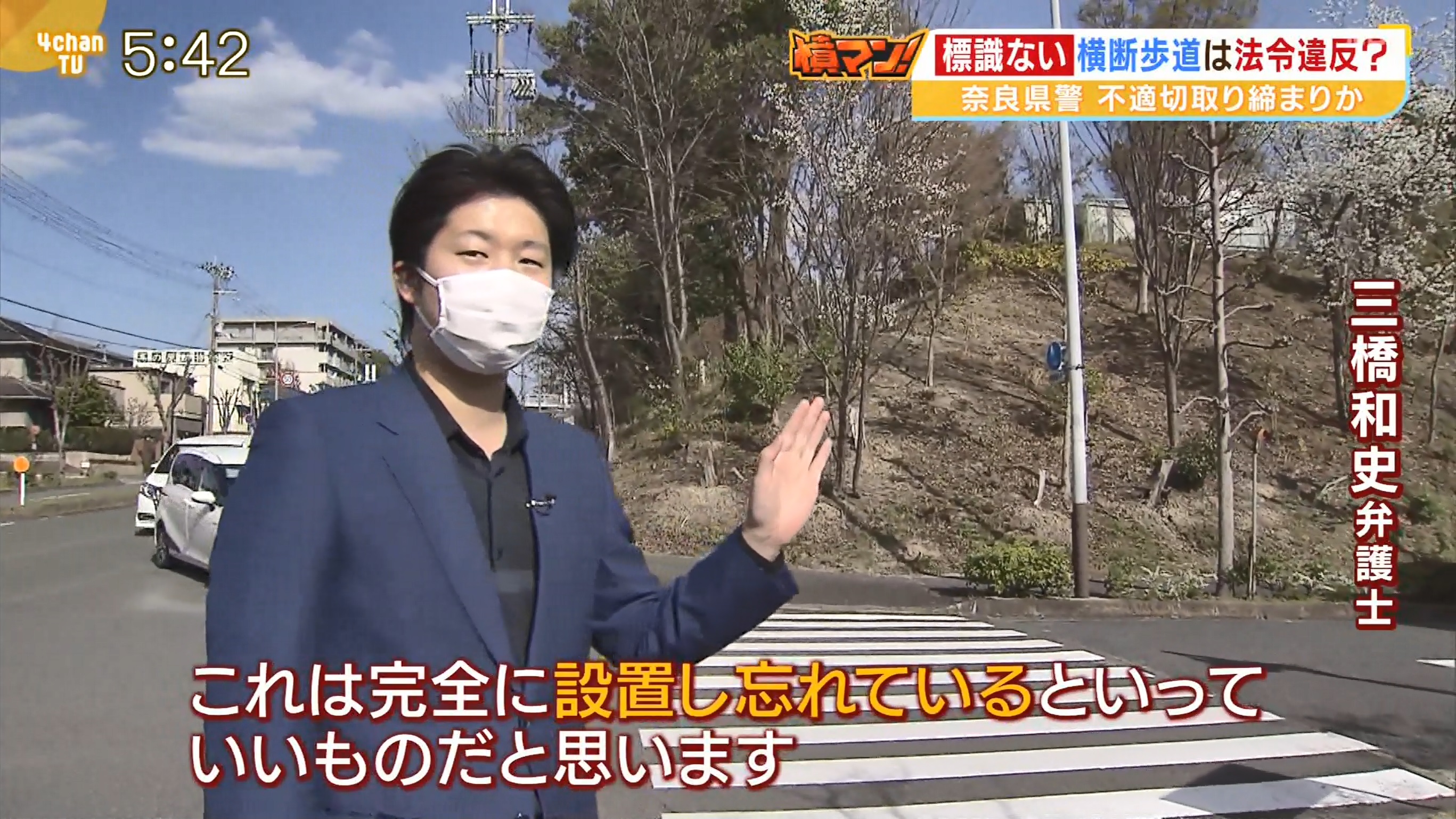

全国的に横断歩道における歩行者妨害に対する交通指導取締りは強化されており、奈良県警察においては平成27年には年間270件にとどまっていたが、令和3年には10倍以上の3923件にも上った。しかし、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資する観点や、交通指導取締りの適正性の確保の観点からは、横断歩道等の道路標識等が法令の規定に従って適切に設置されるべきことは言うまでもない。

三橋は、奈良県公安委員会や奈良県警察における交通行政の適正な執行に役立ててもらうため、弁護士としても取り組んできた調査の結果や法的な観点からの見解を整理して情報提供するとともに、管内全域にわたる網羅的な調査と適正化等を求めて請願書を提出した。なお、この問題は奈良県に限らず全国的な課題であると考えられ、不備を積極的に改善していく県警の取組みが全国の都道府県警察の模範となることを期待し、三橋も公益活動の一環として関係機関の取組みに協力していきたい。

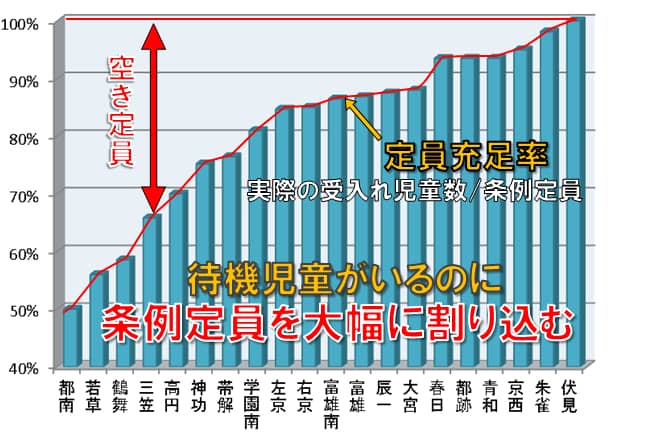

待機児童の解消

奈良市では、保育所や子ども園の入所児童の定員は、市立保育所設置条例などで定められており、市長や担当部局が勝手に定員を定めることはできない。しかし、実際の受入れ児童数は条例定員を大幅に割り込む状況で運営されて、その結果、新たな入所が許可されず、多数の待機児童が発生しているという実態が明らかになった。

この点について、三橋は平成29年9月定例市議会で、行政事務の違法性と、それに起因する市民生活への重大な影響を厳しく指摘した。これを受けて同年11月の総務委員会では、市は、条例定員を割り込む状況は是正すると説明し、その時点での待機児童は大幅に解消された。再発防止を強く求めた。

危険箇所対策事例(保育所公園前)

河川(水路)に沿う道路で保育所や公園等に隣接する箇所について、車両を保護するガードレールが取り付けられているものの、その隙間から児童らがすり抜け落下するおそれがあり、死亡事故に繋がる危険性があることを指摘した。

市に対して財源措置方法の助言等も行った結果、対策として落下防止柵が設置された。

危険箇所対策事例

(右直事故が発生した交差点)

高架下にある信号パターンも複雑な交差点で、直進車と右折車の衝突による車両横転事故が発生した。偶然居合わせた三橋が救急要請をした事案である。当該箇所では過去に何度も右直事故が発生し、隣接する店先に車両が突っ込みそうになった事例もあったことが判明し、歩行者が巻き込まれる危険性が高いことなども指摘した。

奈良市と奈良県が管理する部分に跨る箇所であったが、対策としてガードレールが設置された。

これらの箇所以外にも危険な水路や現基準に適合しないブロック塀などが数多く存在しており、予算配分の優先順位を明確にし、計画的な対策を実施するよう求めている。

耐震性なき避難所の指定解除

建物の地震に対する構造耐力はIs値(構造耐震視標)で表される。国土交通省はIs値0.6以上を、文部科学省は0.7以上を求めているが、奈良市が避難所にも指定していた県立奈良高校のIs値は体育館で0.05、主要校舎棟でも0.17などであったことが判明した。これは、国が「地震により倒壊又は崩壊する危険性が高い」と定める水準0.3をさらに著しく下回る異常な数値である。

生徒や教員らの安全確保について奈良県教育長の甘すぎる認識に原因があり、学校としても耐震化が事実上放置され、発覚後も根本的な対策をすることなく使い続けようとする姿勢には理解し得ないが、奈良市としては避難所の指定を解除すべきであると指摘した。私の指摘によりIs値を把握した奈良市は驚愕し、翌月には避難所としての指定を解除した。

奈良市の全ての避難所などの防災拠点について、耐震性や地理的状況を把握し、その安全性の確認を実施するよう求めるとともに、奈良県に対してはその甘過ぎる認識を正すように強く抗議を続けている。いつ発生するか分からない地震を考えれば、毎日その施設に通う1,000名以上の生徒や教員らの生命が安全かどうかという点について博打をするような無責任な姿勢は、断罪されなければならない。防災対策を後回しにして、箱モノ行政に莫大な費用を投資し続ける奈良県の姿勢は、絶対に改めなければならない。

全国で想定外の被害を無くすために取り組んでいる中で、奈良県だけが想定内の事項でさえも放置し続けているような実態は、奈良県内の一人の政治家として非常に恥ずかしい。この問題を見て見ぬ振りし、奈良県の杜撰な再編計画に異議を唱えない殆どの奈良県の政治家や教育者は、もし犠牲者が出たならば、如何にしてもその罪を滅ぼすことはできなくなるだろう。

催告封筒のデザイン一新

行政は税金で運営されていることは言うまでもなく、税の公平な徴収というのは国民の行政に対する信頼を確保する上で重要な物の一つだ。税債権の消滅する時効は5年とされており、それが経過すると不納欠損処理が行なわれる。つまり、逃げ得とも言われかねない処理になるわけである。

私の調査では、「職員が不足しているため」税の徴収業務に手が回らず、不能欠損処理を行なっている事例が何千件も存在することが明らかになった。確かに、1円を徴収するために1万円の人件費をかけて徴収するわけにはいかないが、税務において工夫を加えて、事務効率化の必要性を厳しく指摘してきた。

地元銀行や県税事務所での勤務経験をヒントに、奈良市において市税の滞納者に対して「奇抜催告」を提案した。銀行に勤めていた時には、顧客の中には自身が滞納状況にあると言うことさえ知らずに、気付けば預金債権が差し押さえられてしまったという事例がよくあった。これは、通常の封筒で納税通知書を送付し、納付がない場合には督促状が送付され、そしてそれでも納付がない場合には催告状が送付されるが、いずれも地味な葉書や封筒が用いられていたため、他の郵送物と紛れ込んで気付かず、納税意思があるのに納税されていなかったというものである。

そこで、この最後の催告状の封筒を目立つデザインにして、納税の促進に繋げていくことを提案して、平成30年6月頃から順次導入された。

その後の効果検証では、催告封筒のデザイン変更により、滞納本税に占める納付額のの割合を基準にすると前年比120パーセントの納付実績があったことも明らかになり、費用をかけることなく業務の効率化、市民サービスの向上に繋がった。

条例改正漏れが発覚、

政治家や官僚の法的思考力の向上を

初当選後、三橋は奈良市における全ての条例の見直しを続けてきたところ、複数の条例で改正漏れがあったことが発覚した。三橋の求めにより市法制部局が調査を行った結果、平成30年6月の時点で15に上る条例の改正漏れや規定内容の不備が確認され、同月の定例市議会に改正案が上程された。

条例の立案作業などの法制分野については私の得意とする分野の一つであるが、奈良市議会議員の定員は39名であり、私が当選して1年も経過しないうちに条例上の不備が15件も発見されることになったことについては、今までの議員がいかに条例の不断の見直しを怠ってきていたかという事実が如実に読み取れる事実である。これからの時代は、昔ながらの単なる有力者や権力志向で偉そうにしているだけでは議員になっても政治は務まらない。法治国家の基礎を担う地方自治においても、法務分野に対する理解がある者でなければ、恣意的な政治が罷り通り、法律による行政とは程遠い実体になってしまい、その代償は市民が負うことになる。

選挙は顔や名前ではなく、政治家の中身で選ぶということが何よりも大切だろう。

また、奈良市では職員の採用試験から昇任試験に至るまで、法務分野の試験が行われていなかったことも発覚した。行政に対するニーズが高まりを見せ、専門性の増す行政職員には、一層の法的思考力が求められる。三橋の指摘により、奈良市役所では昇任試験について法務分野における内容が含められることになり、行政職員として最低限必要な法的知識を問う体制の構築が目指される契機となった。

行政だからといって正しい情報を発信しているとは限らない。市民の皆さんも、行政から何らかの説明を受ける際には、その内容を鵜呑みにするのではなく、その法的根拠について確認するように心がけてほしい。

税金の意図的な調定(課税)漏れを指摘

行政が市民税などの税金を徴収しようとするとするときは、調定という手続を行わなければならないが、奈良市では延滞金について調定の手続が意図的に行われてこなかったという驚愕の事実が発覚した。もちろんこれは法令違反であり、法律に従って課税の手続が行われていなかったということになり、不平等な課税の実態が明らかになった。

このような基本的な行政事務についても私が議員になるまで看過されてきており、当選して1か月も経たないうちに問題点を指摘した。これについても、今までの市議会が行政監視機能を十分に果たすことができていなかった証拠である。

しかし、さらに驚くべきことは、私が市議会の決算審査においてこの点を指摘したが、奈良市は法令に反して公務員らの勝手な解釈による言い訳を述べて、改善しなかったことである。議員から法令に基づく指摘が行われているのに「今までこのようにしてきたから問題ない」という前例踏襲主義は、公務員らが思考停止に陥っている証拠である。

その後、この調定漏れについては、私の市議会における指摘を受けた形で、翌年には監査委員からも事務を改善するよう厳しい意見が付された。

視覚障害者などへの配慮を推進

平成29年12月定例市議会において、障害者の自己負担医療費を増大させる条例案が提出され、三橋は反対したものの、賛成多数で可決されてしまった。その後、公務員給与を増大させる条例案が可決されている。市民の負担を上げて、公務員の対偶を上げる施策など、理解できない。奈良市の公務員の人件費は、国家公務員や他地方公共団体の公務員よりも高い状況にあるのに、なおさらである。

これらの他、奈良市役所の各窓口において、障害者などへの配慮が十分でない事案が見受けられた。視覚障害者などに対しては、書類の自筆を求めたり書類の提出のし直しを求めていたりと、配慮を欠いた対応が行なわれていた実態が明らかになった。たしかに、役所に提出する文書には法令上自筆が求められているものがあったり、特に権利関係を証する書面などについては、窓口の職員にとっても判断に窮する場合があることも理解でき、職員によって対応が異なるということも散見された。

この点、銀行員としての経験から、代筆を認める時は複数の職員による記録を残すなど、銀行窓口ではコンプライアンスを保ちつつより柔軟な対応が行われていたことを紹介し、私の指摘により、奈良市役所においても障害者差別解消法に規定する公共窓口における職員対応要領の策定が行われることになり、上記の実態が少しは改善されることが期待できる。